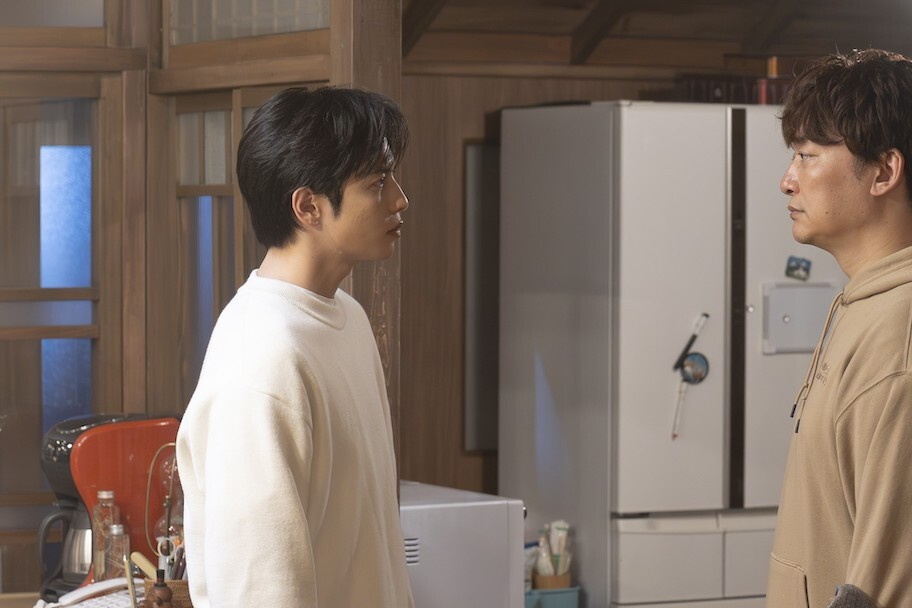

正助(志尊淳)の働く保育園に、新園長の鮫島(中山忍)が赴任してくる。“選ばれる園”になるために人気のある英語教育やプログラミング教育を取り入れようとする鮫島に対し、保育士たちは人手不足の問題や事務作業の負担軽減などを解消し、子どもひとりひとりと向き合う時間を増やすよう要求するが相手にされない。そのせいで大勢の保育士が一斉に退職すると言いだす事態に発展。それを知った一平(香取慎吾)は、選挙のために子どもを利用するんだという真壁(安田顕)の囁きに後押しされ、保育園でボランティアとして働き始めるのである。 【写真】亡くなった中山美穂さんから園長役を引き継いだ妹・中山忍 2月6日に放送された『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』(フジテレビ系)第5話。“配置基準”(国が定めた、保育士一人につき見ることができる子どもの数)通りでは保育士が手いっぱいになってしまうこと、事務作業の多さ、子どもと直接触れ合う現場の声が上司に直接届かないことなどなど。ある意味でこれらは、現在進行形で存在している保育業界を取り巻く課題・問題を描くにあたっての“テンプレート通り”の描写といえるかもしれない。しかしながら、その“テンプレート通り”がなかなか改善されないのだから、こうしてドラマとして描き、発信することの意義はたしかにあるといえよう。 近年では実際に、待遇改善をめぐる保育士によるストライキが各地の保育園で起きており、保育士の大量離職も社会問題化している。ようやく昨年度に3歳~5歳の子どもに対する国の配置基準の見直しが行われた。各家庭の就労状況や構成、保育を必要とする子どもの数など社会の有り様が著しく変わって久しいが、基準の見直しが行われること自体が26年ぶり。4~5歳にいたっては76年ぶりの見直しだというのだから驚きである。果たしてそれで十分なのか、まだまだ不十分なのかは一概には判断し難いものがあるが、それだけ見逃されてきた/見落とされてきたということだけはよくわかる。 こうした子どもに直接的に影響を与える大人社会の問題を、ストライキという具体的なアクションを通して描いた今回。それは、“不登校”という保護者である大人にもなんらかの影響を与える子ども社会の問題を、キャンプという具体的なアクションで描いた第3話にも通じるものがある。もっとも、第3話では子どもの自発性に委ね明確な答えは出されなかったが、今回は正助たちがストライキを経て改めて鮫島に改善の要求を提示することで幕引きとされる。 その要求と鮫島からのアンサーから見出された合意のかたちは、「ひとりひとりの“好き”にきちんと応えられる保育がしたい」という理念に基づき、すぐに変えられなくとも一歩ずつ変えていくということ。こうした“対話”の必要性は、既存の制度のなかで何かを変えていく上で、保育にかかわらずあらゆる課題に共通しているものであろう。また、劇中で一平が保育ボランティアに誘う佳代(山村紅葉)が、商店街で3年前までおもちゃ屋を営んでいたという背景からも、子どもを取り巻く社会環境の変化をまざまざと感じるところである。 ところで、思い悩む正助にストライキを持ちかけた一平が保護者説明会で見せた、保護者たちをうまい具合に巻き込むスピーチスキルは、政治家を志している彼のキャラクター性を強化する。一方で、園児たちが写ったSNSの投稿の削除を求められて、悩みながらも消すことができない一平。選挙のためにあえて“最低”でいようとする葛藤が見え隠れしており、終盤にはついに正助に選挙のことがバレて、家族を利用しているのかと問い詰められてしまう。このピンチをどう切り抜けるかで、彼が本当の意味での“最低男”か試されることになるだろう。

久保田和馬

*******

****************************************************************************

*******

****************************************************************************