中国発の人工知能(AI)モデルが日本を含むハイテク株の急落をもたらした「DeepSeek(ディープシーク)ショック」から1週間あまり。落ち着きを取り戻した投資家やストラテジストらからは、むしろAI普及が加速することのメリットを指摘する声が聞かれ始めた。

いつの時代も新たなテクノロジーの登場当初は価格が高く普及しないが、「安いコストで高性能の技術革新が起きると急激に広がる」と、ニッセイアセットマネジメントの松波俊哉チーフアナリストは語る。ディープシークの登場でAIの普及率が急激に高まる素地が整ったとし、「当然、AI半導体の需要はさらに増加する」とみる。

ディープシークは低コストで世界トップクラスのAIに匹敵するモデルを実現し、オープンソースとして提供している。これをきっかけに企業や消費者のAI利用が爆発的に拡大する可能性が高まれば、半導体関連企業をはじめ多くの日本企業にとっては新たな事業機会が生まれる。米中の貿易戦争が世界経済の先行きに不透明感をもたらす中、確実性の高いテーマとして投資家の注目を集める可能性もありそうだ。

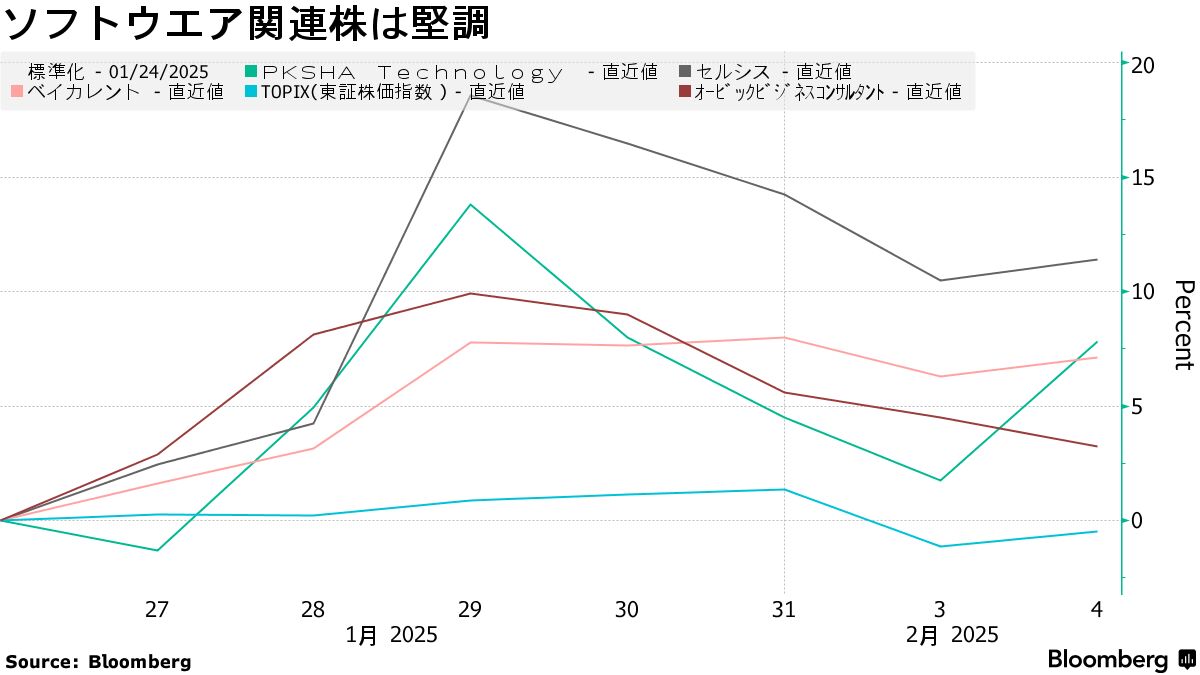

JPモルガン証券も安価なAIモデル出現は株式市場にポジティブとみている。西原里江チーフ日本株ストラテジストは1月31日のリポートで、AIの利活用が進むことへの期待感から、国内でもAI関連のソフトウエア銘柄がハードウエアより優位に立つ可能性が高いと指摘。総合コンサルティングサービスのベイカレントや業務ソフトのオービックビジネスコンサルタントなどのオーバーウエートを推奨している。

実際、ディープシークショック以降、一部の小型株を含めてソフトウエア関連銘柄は堅調だ。この傾向は米国やアジア市場などとも一致する。

ディープシークの影響は地政学リスクも絡むため、依然として不透明な部分が多い。サービスが主に中国国内のサーバーから提供されているため、イタリアや台湾、オーストラリアなどで使用を禁止・制限する動きが出ており、米国での使用は全面的に禁止される可能性もある。市場では米ハイテク株の難局はまだ終わっていないとの見方も根強い。

とはいえ、ディープシークをきっかけに安価なAIモデルの開発競争が加速し、AIサービスが普及する方向に進むことは確かだろう。日本の半導体株もショックが起きた1月27-28日の2日間こそ大幅に下落したが、その後は落ち着き、東証株価指数(TOPIX)並みのパフォーマンスを取り戻している。

三菱UFJアセットマネジメントの友利啓明エグゼクティブファンドマネジャーは、市場ではディープシークショックを受けて削減した半導体株のポジションを「復元する投資家が出ている」との見方を示す。

そもそも日本でAIブームの恩恵を直接受けてきた銘柄は、AI向け半導体開発をけん引する米エヌビディアと取引があるアドバンテストなどごく一部に限られてきた。廉価なAIが一般化することで、半導体産業の構図が変わる可能性もある。

コムジェスト・アセット・マネジメントは、ソニーグループや任天堂を含む日本の半導体・テクノロジー株に強気だ。ポートフォリオ・マネジャーのリチャード・ケイ氏は、「日本には特定のテクノロジー分野でのトッププレーヤーが多く、長年の専門的な蓄積があるため、簡単に模倣されないという強みがある」と話す。「日本ほどそうした企業が多い国はない」として、魅力的な投資機会だとみている。